「うちの子、集団行動が苦手ですぐにトラブルを起こす」「何度注意しても忘れ物がなくならない…」我が子の「育てにくさ」に、一人で頭を抱えていませんか。

学校からの連絡に心が痛み、周りからは「育て方が悪い」と見られているようで、親子ともに自信をなくしてしまいがちです。

でも、その原因は決してあなたのせいではありません。もしかすると、「発達障害のグレーゾーン」という生まれ持った脳の特性が関係しているのかもしれないのです。

この記事では、小学生に見られるグレーゾーンの具体的な特徴から今日から家庭で実践できるサポート方法まで、詳しくお伝えします。

発達障害の「グレーゾーン」とは?

「グレーゾーン」は病名ではない?診断がつく子との違い

発達障害の「グレーゾーン」とは、発達障害の特性が見られるものの、診断基準を完全には満たさない状態を指す言葉であり、正式な医学的な病名ではありません。

診断がつく子どもとの違いは、特性の現れる強さや種類の数にあります。

発達障害の診断は、専門家が子どもの行動や発達の様子を国際的な診断基準に照らし合わせて慎重に行いますが、グレーゾーンの子どもは、その基準の項目にいくつか当てはまるものの、すべてを満たすわけではないのです。

しかし、診断があるかないかに関わらず、子ども自身が日常生活や学校生活で困難を感じているという事実は、何よりも大切にすべきポイントです。大切なのは病名ではなく、子どもが何に困っていて、どんなサポートを必要としているのかを、しっかりと見つめてあげることです。

なぜ小学生になると「グレーゾーン」が目立ちやすくなるのか

小学生になると発達障害のグレーゾーンが目立ちやすくなるのは、子どもを取り巻く環境が大きく変化し、求められるスキルが急に高度になるからです。

保育園や幼稚園の頃は、比較的自由な雰囲気の中で個性が尊重され、多少の困りごとは「その子の性格」として見過ごされることも少なくありませんでした。

しかし、小学校に入学すると、授業中は席に座っている、先生の話を聞く、集団でルールを守って行動するなど、より高いレベルでの社会性や協調性が求められるようになります。

環境の変化によってこれまで隠れていた特性が表面化し、「もしかして…」と気づくきっかけが増えるのが小学生の時期なのです。

グレーゾーンの原因は育て方ではない

子どもがグレーゾーンである原因は、決して親の育て方のせいではありません。

発達障害の特性は、生まれつきの脳の機能的な違いによって生じるものであり、親の愛情不足やしつけの仕方が直接的な原因になることはありません。

もし周りから心ない言葉をかけられたり、自分自身を責めてしまったりすることがあっても、どうかその気持ちを一人で抱え込まないでください。子どもの特性は個性の一つです。

原因を探して過去を悔やむことではなく、子どもの特性を正しく理解し、その子に合った方法で未来への道をサポートしていくことが大切です。

小学生の発達障害グレーゾーンに見られる特徴

学習面での特徴

グレーゾーンの子どもの学習面での特徴は、「得意なこと」と「苦手なこと」の差が非常に大きい、いわゆる「凸凹(でこぼこ)」がはっきりと現れる点にあります。

例えば、計算は驚くほど速いのに、文章を読むのが極端に遅かったり、漢字を覚えるのが苦手だったりすることがあります。これは、決して勉強を怠けているわけではなく、脳の特性上、特定の情報を処理するのが難しい場合があるからです。

その他にも、以下のような特徴が見られることがあります。

- 授業中に集中力が続かず、すぐに他のことに気を取られてしまう

- 先生の指示が一度に理解できず、何をすればいいかわからなくなってしまう

- 板書をノートに書き写すのに時間がかかり、授業についていけなくなる

- ハサミや定規などをうまく使えず、図画工作などの作業が苦手である

対人関係・コミュニケーション面での特徴

対人関係やコミュニケーションにおける困難は、グレーゾーンの子どもが学校生活でつまずきやすい、大きなポイントです。

本人は悪気なく行動しているのに、なぜか友達とトラブルになってしまったり、孤立してしまったりすることが多く、見ていて辛く感じることもあるでしょう。

具体的には、以下のような特徴が挙げられます。

- 相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取ることが苦手で、場の空気に合わない発言をしてしまう

- 冗談や皮肉を真に受けてしまい、怒ったり傷ついたりする

- 自分の好きなことや興味のあることを、相手の反応を気にせず一方的に話し続けてしまう

- 友達との距離感がわからず、急に馴れ馴れしくしたり、逆に極端によそよそしくしたりする

- 集団での会話に入っていくタイミングが掴めず、輪の外から見ていることが多い

生活面・行動面での特徴

日常生活の様々な場面で見られる行動の偏りも、グレーゾーンの子どもの見過ごせない特徴の一つです。

これらの行動は、時に「わがまま」や「しつけができていない」と誤解されがちですが、本人の意思だけではコントロールが難しい脳の特性が背景にあります。

家庭や学校での生活において、以下のような様子が見られることがあります。

- 朝の準備や宿題など、やるべきことの段取りを立てるのが非常に苦手である

- 特定の物事へのこだわりが強く、いつもと同じ手順やルールでないとパニックになってしまう

- 忘れ物や失くしものが多く、整理整頓が極端に苦手である

- 急な予定の変更にうまく対応できず、かんしゃくを起こしたり固まってしまったりする

- 落ち着きがなく、授業中や食事中など、じっとしているべき場面で体を動かしてしまう

感情・感覚面での特徴

感情のコントロールの難しさや、感覚の過敏さ・鈍感さも、グレーゾーンの子どもが抱える生きづらさの大きな要因です。周りからは見えにくいため理解されにくいですが、子ども自身は常に大きなストレスの中で生活している可能性があります。

感情面では、自分の思い通りにならないと激しいかんしゃくを起こしたり、ささいなことでひどく落ち込んだりと、感情の起伏が非常に激しいことがあります。これは、自分の気持ちをうまく言葉で表現できなかったり、感情を抑制する脳の働きが未熟だったりするためです。

また、感覚面では、以下のような「感覚過敏」や「感覚鈍麻」が見られることがあります。

- 感覚過敏の例:

- 特定の音(掃除機の音、子どもの歓声など)を極端に嫌う

- 服のタグや縫い目が肌に当たるのを嫌がり、特定の服しか着られない

- 人混みや明るい光が苦手で、すぐに疲れてしまう

- 感覚鈍麻の例:

- 暑さや寒さ、痛みに気づきにくく、怪我をしても平気な顔をしていることがある

- 強い刺激を求めて、ぐるぐる回ったり、高いところから飛び降りたりする

これらの特性を理解し、子どもが少しでも快適に過ごせるような配慮をしてあげることが重要です。

性差による特徴の違い

発達障害グレーゾーンの特性の現れ方には、男女で異なる傾向が見られることがあります。もちろん個人差は大きいですが、この違いを知っておくことは、子どもの困難に気づき、理解する上で非常に役立ちます。

男の子の場合は、授業中に席を立って歩き回る「多動性」や、順番を待てずに割り込んでしまう「衝動性」など、行動として外に現れやすい特徴が目立つ傾向にあります。そのため、周りの大人が問題に気づきやすく、比較的早い段階で支援につながることが多いです。

一方で女の子の場合は、多動などの目立つ行動は少なく、むしろおとなしくて物静かなタイプが多いと言われています。その代わりに、友達との会話についていけなかったり、頭の中で考えすぎて不安になったりするなど、困難が内面化しやすい傾向があります。

周りに合わせようと一生懸命努力して、その場をなんとかやり過ごすことができるため、一見すると問題がないように見え、かえって困難が見過ごされやすいのです。

しかし、その裏では、無理を重ねて心身ともに疲れ果ててしまっているケースが少なくありません。

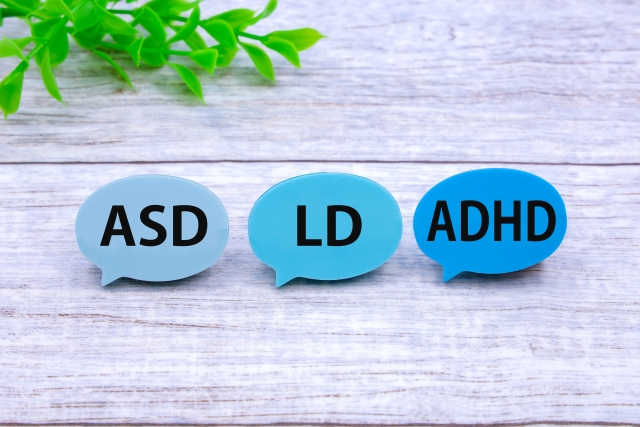

発達障害の種類別に見るグレーゾーンの特徴

ASD(自閉スペクトラム症)

ASD(自閉スペクトラム症)の傾向があるグレーゾーンの子どもは、特に「人との関わり」や「コミュニケーション」において、独特のスタイルを持っていることが特徴です。

「スペクトラム」という言葉が示す通り、特性の現れ方は人それぞれで非常に幅広いですが、主に以下の3つの領域で困難が見られます。

- 対人関係の難しさ:

相手の気持ちを察したり、場の空気を読んだりすることが苦手です。そのため、友達と適切な距離感を保つのが難しく、孤立してしまったり、逆に一方的に関わりすぎてしまったりすることがあります。 - コミュニケーションの偏り:

言葉の発達自体に問題がなくても、言葉の裏の意味を理解するのが難しかったり、曖昧な表現がわからなかったりします。また、自分の興味があることについて、相手の反応を考えずに延々と話し続けることもあります。 - 限定された興味やこだわり:

特定のものごと(電車、恐竜、数字など)に強い興味を示し、驚異的な知識を持っていることがあります。その一方で、興味のないことには全く関心を示しません。また、日課や手順がいつもと同じでないと不安になり、急な変更に対応するのが苦手です。

ADHD(注意欠如・多動症)

ADHD(注意欠如・多動症)の傾向を持つグレーゾーンの子どもは、主に「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの特性によって、学校生活や日常生活で困難を抱えやすくなります。

これら3つの特性は、すべてが同じように現れるわけではなく、どの特性がより強く出るかによって、大きく3つのタイプに分けられます。

- 不注意優勢型:

集中力が続かず、ぼーっとしてしまうことが多いタイプです。忘れ物や失くしものが非常に多く、話しかけられても聞いていないように見えることがあります。女の子に比較的多く見られるタイプで、おとなしいため問題が見過ごされやすい傾向があります。 - 多動・衝動性優勢型:

じっとしていることが苦手で、常にそわそわと体を動かしています。授業中に席を離れてしまったり、思ったことをすぐに行動や言葉に移してしまったりするため、集団生活でトラブルになりやすいです。 - 混合型:

「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特性を、いずれも同じように併せ持っているタイプです。

これらの特性は、「やる気がない」「落ち着きがない」と誤解されがちですが、本人の意思でコントロールするのは非常に難しいということを理解してあげることが大切です。

LD(学習障害)

LD(学習障害)は、知的な発達に全体的な遅れはないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力を学んだり、使ったりすることに著しい困難がある状態を指します。

全般的な学習の遅れとは異なり、特定のスキルに限定して困難が生じるため、周りからは「努力不足」や「苦手なだけ」と見過ごされてしまいがちなのが大きな特徴です。

LDの傾向があるグレーゾーンの子どもには、主に以下のようなタイプが見られます。

- 読字障害(ディスレクシア):

文字を読むことに困難があります。文字の形を認識するのが苦手で、単語を一つずつ拾い読みしたり、どこを読んでいるかわからなくなったりします。音読が非常に遅く、内容の理解も追いつきません。 - 書字表出障害(ディスグラフィア):

文字を書くことに困難があります。鏡文字になったり、漢字のへんとつくりを間違えたりすることが頻繁に起こります。また、マスの中にバランスよく文字を収めることが苦手です。 - 算数障害(ディスカリキュリア):

数の概念を理解したり、計算したりすることに困難があります。簡単な足し算や引き算でも指を使わないとできなかったり、繰り上がりや繰り下がりでつまずいたりします。

これらの困難は、本人の頑張りだけでは乗り越えるのが難しく、専門的な支援や学習方法の工夫が必要不可欠です。

子どもがグレーゾーンかも?親が取るべき具体的な行動ステップ

ステップ1:現状の把握と記録

子どもがグレーゾーンかもしれないと感じたら、慌てずに現状を冷静に把握し、客観的な事実として記録することです。

感情的に「うちの子は大変だ」と悩むだけでなく、具体的な事実を集めることが、次のステップに進むための何よりの力になります。

日記やノートを用意し、「いつ」「どこで」「どのような状況で」「どんな行動があったか」「その時、親としてどう対応したか」などを、できるだけ具体的に書き留めていきましょう。

例えば、以下のような視点で記録するとよいでしょう。

- 学習面: 宿題のどの部分でつまずいているか、集中力が続く時間はどれくらいか。

- 生活面: 朝の準備にどれくらい時間がかかるか、忘れ物が多いのはどんな時か。

- 対人面: 友達とのトラブルの原因は何か、どんな言葉で傷ついた様子だったか。

この記録は、子どもの困りごとを客観的に見つめ直すきっかけになるだけでなく、後々、子どもの成長を振り返るための大切な宝物にもなります。

ステップ2:学校との情報共有と連携

家庭での子どもの様子を記録し、ある程度の情報を整理できたら、次は学校の担任の先生と情報共有を行い、連携体制を築くことが非常に重要です。家庭だけ、あるいは学校だけでサポートを頑張っても、その効果は限定的になってしまいます。

子どもが一日の大半を過ごす学校と家庭が、同じ方向を向いて協力し合うことで、一貫性のある、より効果的なサポートが可能になるのです。まずは、個人面談などの機会を利用して、家庭での困りごとや心配な点を具体的に伝えましょう。

この時、ステップ1で作成した記録を見せながら話すと、先生も状況を理解しやすくなります。

そして、学校での授業中の様子や、休み時間の友達との関わり方など、家庭では見ることのできない子どもの姿について詳しく教えてもらいましょう。学校と家庭がお互いの情報をつなぎ合わせることで、子どもの困難の全体像がより明確になります。

決して学校に丸投げしたり、逆に敵対したりするのではなく、子どもを真ん中に置いた「チーム」として、一緒に支えていくという姿勢で臨むことが大切です。

ステップ3:専門機関への相談

子どものことで悩んだ時、その悩みをたった一人で、あるいは家族だけで抱え込む必要は全くありません。むしろ、早い段階で専門家の視点を取り入れることが、子どもにとっても、そして何よりあなた自身にとっても、よい結果につながることがほとんどです。

学校の先生と連携すると同時に、勇気を出して外部の専門機関に相談してみましょう。

専門機関では、子どもの発達に関する豊富な知識と経験を持つ専門家が、客観的な立場からアドバイスをくれたり、具体的な支援策を一緒に考えてくれたりします。

具体的な相談先としては、以下のような場所があります。

- 市区町村の保健センターや子育て支援課

- 児童発達支援センター

- 教育支援センター

- 発達障害者支援センター

- かかりつけの小児科

相談することは、決して特別なことではありません。子どもの未来のために、そしてあなたが笑顔で子育てを続けるために、頼れる専門家を探す一歩を踏み出してみてください。

家庭で実践できるグレーゾーンの小学生との関わり方

指示の出し方を工夫する

グレーゾーンの子どもと関わる上で、日々の「指示の出し方」を少し工夫するだけで、子どもの混乱が減り、驚くほどスムーズに行動できるようになることがあります。発達障害の特性を持つ子どもは、複数の指示を一度に覚えたり、曖昧な表現を理解したりするのが苦手な場合が多いからです。

ポイントは、「短く、具体的に、肯定的に」伝えることです。

例えば、「早く部屋を片付けなさい!」という指示は、子どもにとって「何を」「どこに」「どうすればいいか」がわかりにくく、パニックの原因になります。

「走らない!」といった否定的な表現よりも、「廊下は歩こうね」という肯定的な表現の方が、子どもは次にとるべき行動をイメージしやすくなります。少しの工夫で、親子双方のストレスを大きく減らすことができるでしょう。

環境を調整して失敗を減らす

子どもが安心して能力を発揮できるように、物理的な環境を調整してあげることは、家庭でできる非常に効果的なサポートの一つです。

特性を持つ子どもは、周りの刺激に影響されやすく、情報量が多すぎると混乱してしまいます。そこで、子どもが「失敗しにくい」「集中しやすい」環境を意図的に作ってあげるのです。

例えば、以下のような工夫がおすすめです。

- 物の置き場所を決める:

持ち物の定位置を決め、写真やイラストでラベリングすることで、忘れ物や失くしものを減らすことができます。「学校のものはこの棚」と視覚的にわかりやすくするのがコツです。 - 刺激を減らす:

勉強する机の上には、学習に必要なもの以外は置かないようにしましょう。おもちゃなどが視界に入ると、どうしても集中力が途切れてしまいます。 - スケジュールを可視化する:

一日の流れややるべきことを、イラストや文字で書いたスケジュール表にして壁に貼っておくと、見通しが立ち、安心して行動できます。終わった項目にシールを貼るなどの工夫も有効です。

感情の波に寄り添う

激しいかんしゃくを起こしたり、ささいなことでひどく落ち込んだり、グレーゾーンの子どもの感情の波に、どう対応していいかわからず途方に暮れてしまうこともあります。

感情的に怒ったり、無理に押さえつけようとしたりするのではなく、まずは子どもの荒れ狂う感情そのものに、静かに寄り添ってあげることが大切です。

子どもがパニックになっている時は、何を言っても耳には入りません。まずは、子どもが自分や他人を傷つけないように安全を確保し、「クールダウン」できる静かで落ち着ける場所に移動させましょう。

そして、少し落ち着いてきたら、「嫌だったんだね」「悲しかったんだね」と、子どもの気持ちを代弁する言葉をかけてあげます。この時、行動を叱るのではなく、その背景にある「気持ち」に共感してあげることがポイントです。

自分の気持ちをわかってもらえたと感じることで、子どもは安心感を取り戻し、徐々に落ち着いていきます。

スモールステップでほめる

グレーゾーンの子どもの自己肯定感を育む上で、「ほめる」ことは非常に重要な役割を果たします。

しかし、ただやみくもにほめるのではなく、その子にとっての「スモールステップ」を見つけ、具体的にほめてあげることが成功の鍵です。

発達に特性のある子どもは、定型発達の子どもが難なくできることでも、つまずいてしまうことが多く、失敗体験を重ねて自信を失いがちです。

だからこそ、大人が「できて当たり前」と思ってしまうような小さなことでも、できた瞬間を見逃さずに、すかさず言葉にして伝えてあげましょう。

目標のハードルをぐっと下げて、小さな「できた!」をたくさん積み重ねさせてあげることが大切です。「自分はやればできるんだ」という感覚は、これから先の困難に立ち向かっていくための、何よりのエネルギーになります。

得意を思いっきり伸ばす

子どもの苦手なことやできないことにばかり目が向いてしまい、つい不安になってしまう気持ちは、親として当然のことです。

もちろん、苦手なことを克服するためのサポートも大切ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に大切なのが、子どもの「得意なこと」や「好きなこと」を見つけ、それを思いっきり伸ばしてあげることです。

誰にでも、得意なことや苦手なことがあります。グレーゾーンの子どもの場合、その凸凹が人より大きいだけで、必ず光る何かを持っています。

その子が夢中になれること、心から「楽しい!」と感じられる時間を見つけて、その世界に没頭させてあげましょう。得意なことを通じて得られる達成感や満足感は、「自分はこれでいいんだ」という揺るぎない自信につながります。

まとめ

今回は、小学生の発達障害グレーゾーンに見られる特徴と、ご家庭でできる具体的なサポート方法について詳しく解説してきました。

診断名がつく・つかないに関わらず、グレーゾーンの子どもとの毎日は、周りからは見えにくい困難の連続で、出口のないトンネルの中にいるように感じてしまう日もあるかもしれません。

子どもの特性を正しく理解し、指示の出し方や環境を少し工夫するだけで、子どもは驚くほどの安心感を得て、本来持っている力を発揮し始めます。

この記事が、あなたの心を少しでも軽くし、子どもと一緒に笑顔で前に進むための一歩となれば、心からうれしく思います。